Вверх

Вверх

|

Стихи "Древо Рода"

Древо рода Дмитриевых

Древо рода Толубаевых

Древо рода Хныкиных

Родные фамилии

К вопросу о происхождении фамилии “Дмитриев” в Воронежском крае

Стихи “Древо Рода”

Кувыркаясь, перекати-поле

Мчат из ниоткуда без дорог

Через рощу с изумрудной кровлей,

Где любое древо – чей-то род.

Здесь давно и мой род коренится

В толще славных и лихих веков,

Крону пышную, где вьются птицы,

Вознеся до самых облаков.

Души предков в прошлом отзвучали,

В сумраке забвения застыв.

Но пришла пора: родоначальник

Первым вырвался из темноты.

Храбрый воин из детей боярских

Дмитриев Иван Кондратьев сын

Царство Русское от орд татарских

Защищал у крайней полосы.

Под Воронежем учтён в далёком

Тысяча шестьсот пятнадцатом.

Он поместьем владел без срока,

И потомки поселялись там.

Поколения все – люд служилый,

Однодворцы и учителя –

Сохраняли честь, по правде жили.

На таких и держится земля.

В древо рода вписаны навечно

Имена и славные дела

Тех, кто жизнь нам дал, любил сердечно,

Подарил нам всем по два крыла.

Узы крови очень много значат:

Чувствую всегда, как за спиной

Против недруга иль неудачи

Предки за меня стоят стеной.

Верю: внуки сберегут свободу,

Выяснят, в чём мирозданья суть,

И фамилию, как знамя рода,

С гордостью сквозь время понесут.

Древо рода Дмитриевых

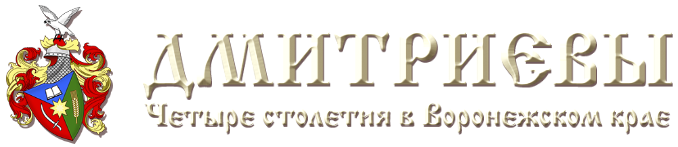

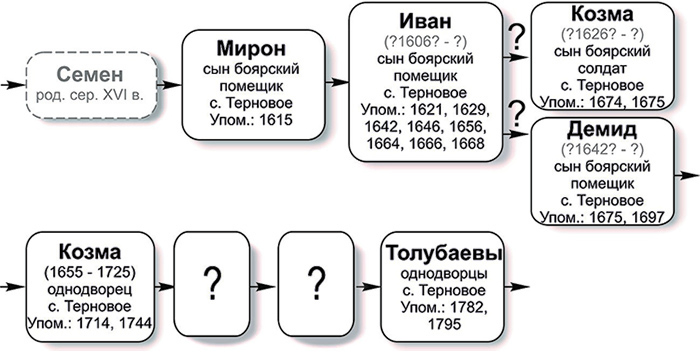

Мужское восходящее древо Дмитриевых (XVI-XX вв.)

Древо рода Толубаевых

Мужское восходящее древо Толубаевых (XVI-XIX вв.)

Девичья фамилия моей бабушки по отцу Марии Николаевны - Толубаева. Девичья фамилия моей жены Людмилы Николаевны - Толубаева.

Представители родов Дмитриевых и Толубаевых много раз породнились между собой, потому что веками жили в одном селе,

воевали плечом к плечу, трудились на одном поле, делили одни тяготы и радости.

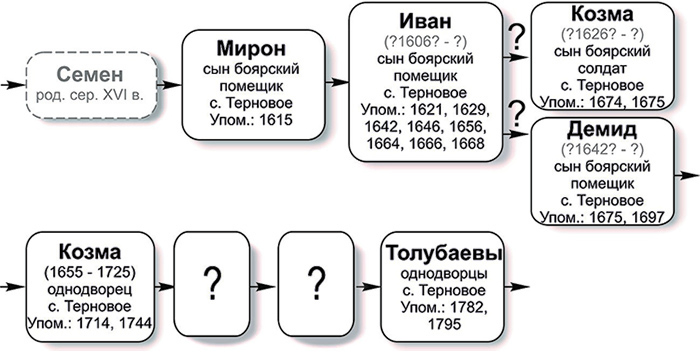

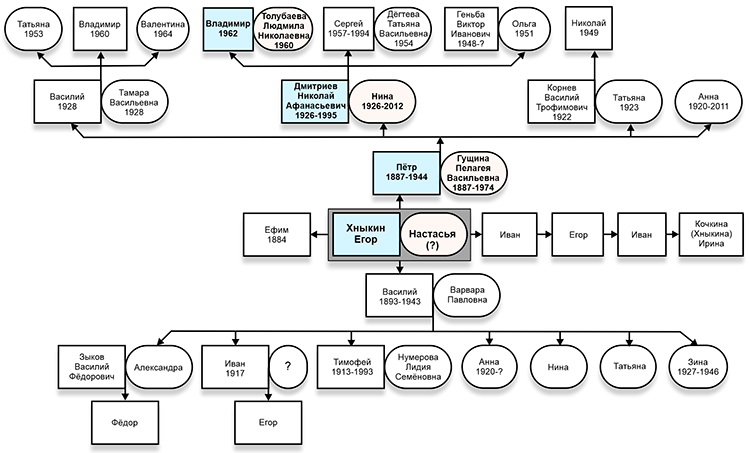

Древо рода Хныкиных

Хныкин Егор - мой прадедушка по материнской линии, родившийся в середине XIX века. В 2021 г. удалось построить более или менее достоверное древо,

родоначальником которого является Хныкин Егор.

Родные фамилии

Фамилия – это наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени и переходящее от мужа к жене, от отца к детям. Потомки по мужской линии из века в век, как знамя рода, несут свою фамилию в будущее.

В сёлах, однодворцев (потомков служилых людей), в отличие от сёл крепостных крестьян, можно найти 4-5, а то и 2 фамилии. Село Гудовка испокон населяли Дмитриевы и Толубаевы, а позже появилось несколько семей Ильиных. За столетия гудовские рода настолько породнились друг с другом, что мать Дмитриева могла происходить из семьи Толубаевых, а бабушка по матери – из семьи Дмитриевых.

Дмитриевы

Фамилия “Дмитриев” происходит от греческого имени Димитрий, которое означает “посвящённый Деметре” -

древнегреческой богине плодородия и покровительнице земледелия.

Это имя пришло на Русь вместе с христианством. Дмитриями на Руси называли детей в честь православного святого покровителя Дмитрия Солунского.

А фамилия произошла от отчества одного из предков.

Сегодня она считается распространённой, но в XVI-XVII вв. в воронежских документах Дмитриевы встречаются редко.

Например, в Дозорной книге 1615 года по городу Воронежу и Воронежскому уезду упоминается только

ендовищенский помещик сын боярский Иван Кондратьевич Дмитриев.

Толубаевы

Фамилия “Толубаев”, предположительно, имеет татарское происхождение.

В XV или в XVI веке воин Толубай из мещерских татар пошёл служить к русскому князю или к боярину.

Его потомков стали называть Толубаевыми. Имя “Толубай” состоит из двух частей:

«толу» переводится как “полный, зрелый”, а “бай” – это “хозяин, господин, влиятельный человек”.

Правильность этого предположения могли бы подтвердить или опровергнуть пока не доступные нам письменные источники.

Так или иначе, сын боярский Мирон Семёнович Толубаев, как и сын боярский Иван Кондратьевич Дмитриев,

упомянут в Дозорной книге 1615 года как помещик села Большое Терновое.

Хныкины

Фамилия “Хныкин”, по-видимому, произошла или от прозвища “Хныка”, которое ещё в детстве было дано плаксивому ребёнку,

или от такого же имени (слово “хнык” означает печаль), призванного не привлекать злые силы.

Это соответствовало древнему русскому обычаю давать имена со значением, противоположным тому, что желали своим детям родители.

Жизнь ребёнка должна быть такой, чтобы не было причин даже для тихого плача. А потомки “Хныки” стали Хныкиными.

К вопросу о происхождении фамилии “Дмитриев” в Воронежском крае

Почти четыре столетия в сёлах Ендовище, Терновое и два столетия в с. Гудовка известна фамилия “Дмитриев”. Во множестве документов XVII века упоминаются представители рода Дмитриевых, самыми известными из которых были занимавшие высокие должности в Воронежском уезде Фёдор Мартинович и его сын Фрол Фёдорович. Их деятельность изучил и описал профессор ВГУ В.Н. Глазьев. Однако в статье “Воронежская антропонимия XVII века как исторический источник”, ссылаясь на роспись дворовладельцев 1648 г. и на Переписные книги 1646 и 1678 годов, он предположил, что фамилия “Дмитриев” впервые в Воронежском крае возникла в XVII в. у терновских детей боярских Касьяновых:

“Вероятно, потомки сына боярского из села Терновое Дмитрия Касьянова (1646, 1648) стали Дмитриевыми. Предположение основано на том, что крестьянские дворы Яна Носова и Кузьмы Мызникова, принадлежавшие в 1646 г. Дмитрию Касьянову, в переписной книге 1678 г. обозначены

во владении Федора Дмитриева”.

Этим предположением В.Н. Глазьев доказывал версию о том, что в Воронежском крае в XVII веке продолжали возникать фамилии. Только и всего.

Действительно, этот процесс имел место, но только в единичных случаях. В воинском сословии у служилых людей “по отечеству” к началу XVII века процесс возникновения фамилий завершился, и в 99 % случаев из поколения в поколение передавались давно устоявшиеся фамилии. В наше время часто встречаются древние фамилии, упомянутые ещё в Дозорной книге 1615 года, причём многие потомки старинных родов продолжают жить в тех же населённых пунктах, где впервые были записаны их предки.

Вернёмся к тому, на чём основано предположение профессора. На первый взгляд, объяснение выглядит убедительно: раз семьи крестьян Яна Носова и Кузьмы Мызникова в 1646 г. работали на Дмитрия Касьянова, то в 1678 г. они стали принадлежать Фёдору, сыну Дмитрия Касьянова. И если он сын Дмитрия, то и фамилия Фёдора – Дмитриев. Правда, мы не знаем: был ли у Дмитрия Касьянова сын и, если был, то звали ли его Фёдором.

Переписная книга 1678 года находится в Российском государственном архиве древних актов в Москве и ещё ожидает исследования. Но доступны изданная самим В.Н. Глазьевым Переписная книга Воронежского уезда 1646 года и хранящаяся в Государственном архиве Воронежской области “Роспись населения Борщевского стана (июнь 1648 г.)”, в которых описано хозяйство сына боярского Дмитрия Касьянова. В Переписной книге 1646 года читаем:

“22 / За Дмитрием Лаврентьевым сыном Касьяновым пом.: крестьянских дворов: во дв. Куземка Селиверстов сын Музников, у него детей: Якушко да Ивашко, во дв. Федька Данилов сын Носов, у него брат Якушко, во дв. Олексейка Александров сын Епифанцов”.

То есть, Дмитрий Касьянов владел тремя крестьянскими семьями: Кузьмы Музникова с детьми мужского пола Якушкой и Ивашкой, Фёдора Носова, с которым проживал его брат Яков, и Алексея Епифанова.

Через два года в “Росписи населения Борщевского стана (июнь 1648 г.)” записали:

“Сына боярскова Дмитрея Косьянова крестьяне: Янко Носов, Алешка Епифанец”.

Если исключить неверное прочтение в источнике имён и фамилий и перенесение ошибки в напечатанную в 1998 году Переписную книгу Воронежского уезда 1646 года, то увидим, что всего за два прошедших года Дмитрий Касьянов лишился одной крестьянской семьи из трёх (четырёх из шести работников мужского пола): Кузьмы Музникова с детьми Якушко и Ивашко и Федора Носова. Итак, по состоянию на июнь 1648 г. у сына боярского Дмитрия Косьянова уже нет крестьянина Кузьмы Музникова – одного из двух доказательств В.Н. Глазьева.

Думается, что через 30 лет после составления этого документа в Переписной книге Воронежского уезда 1678 года упоминаются не те же Янко Носов и Кузьма Мызников, а возможно, их дети или другие родственники, которые могли принадлежать уже другим помещикам.

В 1646 г. в деревне М. Терновое крестьянин Ондрюшка Данилов сын Носов (видимо, брат Федьки Данилова сына Носова, в том же году упомянутого в хозяйстве Дмитрия Лаврентьева сына Касьянова) записан во дворе помещика сына боярского Филипа Ондреева сына Корабина. Но в 1648 г. Филип Коробин лишился трёх крестьянских семей из четырёх, в том числе Ондрюшки Носова, и приобрёл семью Сенки Фефелова.

Представляется крайне ошибочным основанное на пережитках классового подхода к пониманию истории убеждение, что зависимые крестьяне уже в XVII в. были навечно закреплены за помещиками. Приведённые примеры обнаруживают имевшуюся у крестьян возможность уйти от помещика. На юге России крестьянское сословие (в том числе и зависимое крестьянство) представляло собой очень нестабильную и зыбкую массу. Известны случаи, когда при нехватке защитников границы на военную службу “прибирали” даже несвободных крестьян.

Приведённые факты заставляют весьма усомниться не только в убедительности, но и в правомерности доказательства очень близкого родства воронежских помещиков с разными фамилиями по схожести двух фамилий принадлежавших им в разное время крестьян.

Единственно верным является доказательство с использованием генеалогии. Обратимся к доступным источникам и выясним: действительно ли фамилия “Дмитриев” возникла у терновских детей боярских Касьяновых?

1. В 1615 г. Григорий Киреевский в Дозорной книге зафиксировал среди населявших село Большое Терновое детей боярских одну из семей:

“За вдовою за Оксиньею за Исаевою женою Микулина да за ее сыном за Ларкою, а ныне он деветь лет, да за Лукьяном, а ныне он черырех лет, мужа ее поместье <…> пашни и дикого поля тридцать четвертей в поле, а в дву потому ж; сена сто копен; а подлинно сено и лес и всякие угодья”.

То есть, сын боярский Исай Микулин жил в с. Большое Терновое и имел, как и остальные помещики-односельчане, 30 четвертей земли. У Исая и Оксиньи Микулиных в 1606 г. родился сын Ларка, а в 1611 г. – Лукьян.

Какое отношение к Касьяновым имеют Микулины? Самое непосредственное.

2. В 1621/22 г. в числе воронежских дворян записан новик:

“217. – Лаврушка Косьянов – пом. за ним 30 четв.”

На смотре он и его товарищи были

“на меринках, в саадаках, в саблях”.

Это тот самый Ларка Микулин. Ему в 1621 г. исполнилось 15 лет и, как было принято, он сразу пошёл на военную службу. Подтверждение этого факта мы обнаружим в следующем документе.

3. В “Перечне имён помещиков, а также сел и деревень Воронежскаго уезда за 1629 г.” упомянут Лаврентий Исаев сын с двойной фамилией:

“2. Деревня, что было селцо Болшое Терновое, на реке на Ведоге, за рекою ж за Доном, за помещики: за Лавриком Исаевым сыном Микулина, Косьяков тож, з братом с Лучкою <…>”. Видимо, правильно было бы прочитать не Косьяков, а Косьянов.

4. В Переписной книге 1646 года Дмитрий Лаврентьев сын записан только как Касьянов (цитата в начале статьи), а не как обладатель двух фамилий.

Сведения из четырёх документов демонстрируют исключительный случай изменения одной фамилии на другую.

Далее выясним: является ли Фёдор Дмитриев сыном Дмитрия Касьянова-Микулина? При ориентировочных расчётах будем использовать заведомо самые невыгодные для нас примерные данные.

1. Известно, что Фёдор Дмитриев начал служить в 1652/53 г. Если он поступил на службу в 15 лет, то должен был родиться в 1637 г., когда его отцу могло быть, допустим, 18 лет. Значит, Дмитрий Лаврентьев сын Касьянов-Микулин родился в 1619 г. Тогда получается, что Дмитрий родился у Лаврентия (1606 года рождения), когда ему (отцу) было 13 (!) лет. Это невозможно.

2. Когда Фёдор Дмитриев начал службу, его отец (допустим, это Дмитрий Лаврентьевич Касьянов) ушёл в отставку. Но в возрасте 33 лет никто не покидает службу. Если не погибают, то служат до 50 лет и далее.

3. Весьма сомнительно, что представители одного рода за 40 лет четыре раза сменили фамилию: Микулин (1615) – Касьянов (1621/1622) – Микулин-Касьянов (1629) – Касьянов (1646) – Дмитриев (1652). Подобные случаи не кажутся правдоподобными, т.к. вряд ли это чем-то было оправдано.

А вот самое главное доказательство. Отчества, в отличие от фамилий, не изменялись никогда. Известно, что Фёдор был сыном Мортемьяна, а не Дмитрия. И звался не Фёдором Дмитриевым сыном Дмитриевым, а Фёдором Мартиновым сыном Дмитриевым. Это подтверждает множество документов, например:

“183 году мая в 14 <…> сын боярской Федор Мартинов сын Дмитреев скозал <…> Великого Государя городовую службу учел я служить со 161 году (1673 г.). Написан в дети боярские из детей боярских <…> поместья за мною в Воронежском уезде в Боршевском <стану> в деревни Терновой тридцать четь, да в <Карачунском> стану в деревни Фоминой в Михайловском <при>ходе села Сенного – двадцать четь. Крестьянских четыре двора бобылских дворов”.

Предположение В.Н. Глазьева о том, что в Воронежском крае фамилию “Дмитриев” стали носить представители рода Микулиных/Касьяновых ошибочно. Причиной заблуждения является поверхностное исследование вопроса и привлечение недостаточного количества источников.

|